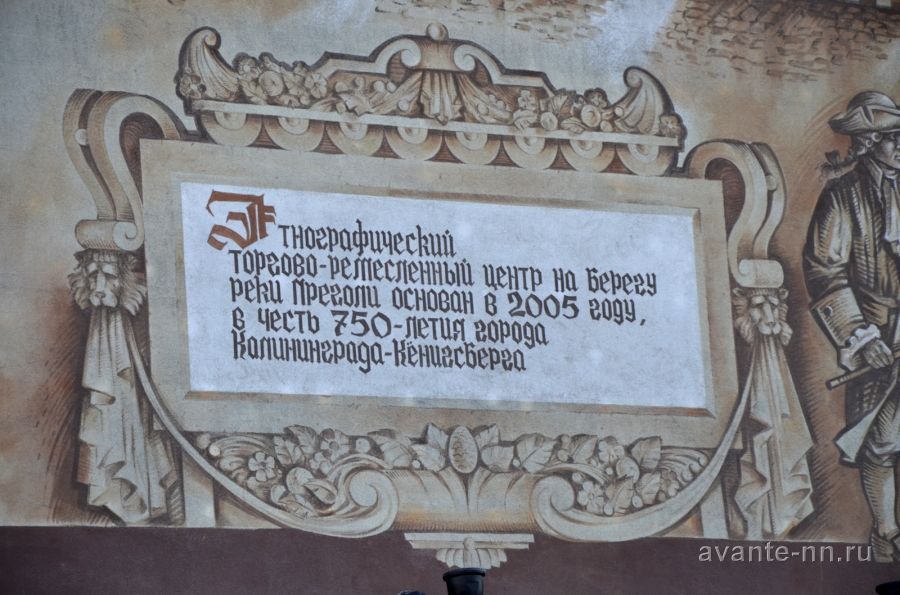

Наш «музейный день» мы продолжили в Кафедральном соборе, но перед этим заглянули в Рыбную деревню: Рыбная деревня - специальный проект туристической направленности, в рамках которого несколько лет назад были возведены дома, стилизованные под старые немецкие постройки - в фахверковом стиле, в которых разместились гостиницы, Рыбная деревня - специальный проект туристической направленности, в рамках которого несколько лет назад были возведены дома, стилизованные под старые немецкие постройки - в фахверковом стиле, в которых разместились гостиницы,

кафе-рестораны, офисные центры, сувенирные магазины. кафе-рестораны, офисные центры, сувенирные магазины.  Строительство комплекса не закончено, в первоначальном плане было 14 зданий, но из-за каких-то проблем работы пока прекращены. Строительство комплекса не закончено, в первоначальном плане было 14 зданий, но из-за каких-то проблем работы пока прекращены. По утверждению путеводителей, здесь раньше жили рыбаки, торговавшие уловом у своих домов, жители города постепенно стали говорить об этом месте, как о Рыбной деревне, название прижилось. Новому кварталу в историческом центре города это историческое прозвище пришлось как нельзя кстати. По утверждению путеводителей, здесь раньше жили рыбаки, торговавшие уловом у своих домов, жители города постепенно стали говорить об этом месте, как о Рыбной деревне, название прижилось. Новому кварталу в историческом центре города это историческое прозвище пришлось как нельзя кстати.

Как во всех приличных исторических городах, есть здесь и своя башенка - Маяк, правда, не очень-то и высокая, с которой можно посмотреть на окрестности (мы не поднимались):

В этом квартале легко перенестись на несколько столетий назад и представить, как здесь жили такие прекрасные незнакомые дамы)), В этом квартале легко перенестись на несколько столетий назад и представить, как здесь жили такие прекрасные незнакомые дамы)),

а на скамейках отдыхали уставшие опытные морские волки, как этот шкипер с обезянкой на плече (с уже затёртыми на удачу носами)): а на скамейках отдыхали уставшие опытные морские волки, как этот шкипер с обезянкой на плече (с уже затёртыми на удачу носами)):

В какой-нибудь весенний или летний денёк, думаю, прогуляться по этой красивой набережной реки Преголи, В какой-нибудь весенний или летний денёк, думаю, прогуляться по этой красивой набережной реки Преголи,

покормить вечно голодных чаек - одно удовольствие: покормить вечно голодных чаек - одно удовольствие:

Нас же это яркое, низко висящее, но совсем негреющее зимнее солнце больше огорчало - слепило((. Вид на Юбилейный мост (мост возведён в 2005 году, когда отмечался 750-летний юбилей города): Нас же это яркое, низко висящее, но совсем негреющее зимнее солнце больше огорчало - слепило((. Вид на Юбилейный мост (мост возведён в 2005 году, когда отмечался 750-летний юбилей города):

Юбилейный мост - пешеходный, имеет разводной механизм, был построен на опорах старого Императорского моста возведённого в 1905 г. и разрушенного в 1945 г. Юбилейный мост - пешеходный, имеет разводной механизм, был построен на опорах старого Императорского моста возведённого в 1905 г. и разрушенного в 1945 г.

Вход в кафе с набережной украшен к новогодним праздникам:

Внутри кафе - букет из живых жёлтых тюльпанов, как будто сейчас не лютый январский холод, а весна): Внутри кафе - букет из живых жёлтых тюльпанов, как будто сейчас не лютый январский холод, а весна):

Прошло всего лишь 10 минут, как мы гуляли по улице, а руки уже не слушались, кнопочки фотоаппарата не нажимались(, пришлось зайти погреться в сувенирный магазин, в котором запомнились нарядная ёлочка и старинные фотографии города: Прошло всего лишь 10 минут, как мы гуляли по улице, а руки уже не слушались, кнопочки фотоаппарата не нажимались(, пришлось зайти погреться в сувенирный магазин, в котором запомнились нарядная ёлочка и старинные фотографии города:

Ну, и выбор сувениров - на любой вкус кошелёк: Ну, и выбор сувениров - на любой вкус кошелёк:

Не забыли сфотографировать и местный люк): Не забыли сфотографировать и местный люк):

Через Медовый мост двигаемся к основной цели этой прогулки - Кафедральному собору на острове Канта : Через Медовый мост двигаемся к основной цели этой прогулки - Кафедральному собору на острове Канта :

Первый мост на этом месте был построен ещё в середине XVI века, а этот, сохранившийся во время войны, гораздо более современный - его возвели в 1879-1882 годах. Мост был разводным (на гидравлическом приводе), здесь могли проходить суда даже десятиметровой ширины. Первый мост на этом месте был построен ещё в середине XVI века, а этот, сохранившийся во время войны, гораздо более современный - его возвели в 1879-1882 годах. Мост был разводным (на гидравлическом приводе), здесь могли проходить суда даже десятиметровой ширины. Название того самого первого моста, доставшееся по наследству и современному, - Медовый - общепринято связывают с городскими легендами, вернее, с двумя версиями одной из них: обербургграф Безенроде, член ратуши Кнайпхофа и одновременно владелец медовой лавки, бочками с мёдом в первом варианте предания заплатил за разрешение на постройку этого моста, во втором - за открытие своей лавки на другом берегу реки, понятное дело, подкуп на строительство моста был в интересах своего дела. Но историки считают, что более правдоподобно другое толкование и название моста произошло от слова «хон» - насмешка, усмешка, т.к. после строительства этого моста жителям острова Кнайпхоф можно было напрямую добраться до острова Ломзе, не пользуясь Высоким мостом, принадлежащим главному из трёх кёнигсбергских городов - Альтштадту, извечному сопернику Кнайпхофа, так что кнайпхофцы как бы посмеялись над Альтштадтом. В общем, настоящая история уже давно забыта, мост был назван Медовым, а жителей острова Кнайпхоф тогда прозвали медовыми лизунами... Название того самого первого моста, доставшееся по наследству и современному, - Медовый - общепринято связывают с городскими легендами, вернее, с двумя версиями одной из них: обербургграф Безенроде, член ратуши Кнайпхофа и одновременно владелец медовой лавки, бочками с мёдом в первом варианте предания заплатил за разрешение на постройку этого моста, во втором - за открытие своей лавки на другом берегу реки, понятное дело, подкуп на строительство моста был в интересах своего дела. Но историки считают, что более правдоподобно другое толкование и название моста произошло от слова «хон» - насмешка, усмешка, т.к. после строительства этого моста жителям острова Кнайпхоф можно было напрямую добраться до острова Ломзе, не пользуясь Высоким мостом, принадлежащим главному из трёх кёнигсбергских городов - Альтштадту, извечному сопернику Кнайпхофа, так что кнайпхофцы как бы посмеялись над Альтштадтом. В общем, настоящая история уже давно забыта, мост был назван Медовым, а жителей острова Кнайпхоф тогда прозвали медовыми лизунами...

В наши дни мост облюбовали молодожёны и влюблённые парочки для своих замочков, на перилах с двух сторон висят разнокалиберные гроздья символов вечной любви, а на дне Преголи покоится не одна сотня ключиков)):

И вот мы на острове, лежащем между двух рукавов реки Преголи, на котором издавна было поселение ремесленников, торговцев, ставшее в XIV веке, наряду с Альтштадтом и Лёбенихтом, одним из городов в пределах крепости Кёнигсберг - городские права от Тевтонского ордена Кнайпхоф получил в 1327 году. С древних времён и до войны остров назывался Кнайпхоф, в послевоенное время - Центральный, а в народе - остров Канта. 13 апреля 2016 года депутаты городского совета Калининграда приняли решение об официальном переименовании острова Центральный в остров Иммануила Канта. И вот мы на острове, лежащем между двух рукавов реки Преголи, на котором издавна было поселение ремесленников, торговцев, ставшее в XIV веке, наряду с Альтштадтом и Лёбенихтом, одним из городов в пределах крепости Кёнигсберг - городские права от Тевтонского ордена Кнайпхоф получил в 1327 году. С древних времён и до войны остров назывался Кнайпхоф, в послевоенное время - Центральный, а в народе - остров Канта. 13 апреля 2016 года депутаты городского совета Калининграда приняли решение об официальном переименовании острова Центральный в остров Иммануила Канта.

От всех многочисленных построек, существовавших на острове многие века, до наших дней дожил только Кафедральный собор (основательно отреставрированный).

Этот Кафедральный собор был построен в XIV веке, предположительно начало строительства - 1333 год, возможно, и раньше, задокументированное окончание - 1380 год. Примечательно, что из-за того, что грунт на острове - топкий, для фундамента будущего собора забили больше тысячи дубовых свай. Хотя это был не такой исторический долгострой, как, к примеру, Гранадский собор, но работы по отделке церкви продолжались ещё несколько десятков лет после официального открытия, а башни были пристроены к фасаду вообще спустя 170 лет. Этот Кафедральный собор был построен в XIV веке, предположительно начало строительства - 1333 год, возможно, и раньше, задокументированное окончание - 1380 год. Примечательно, что из-за того, что грунт на острове - топкий, для фундамента будущего собора забили больше тысячи дубовых свай. Хотя это был не такой исторический долгострой, как, к примеру, Гранадский собор, но работы по отделке церкви продолжались ещё несколько десятков лет после официального открытия, а башни были пристроены к фасаду вообще спустя 170 лет.

Собор выполнял универсальные для культового сооружения функции - был не только городской церковью Кнайпхофа, но и храмом Альбертины (университета, основанного Альбрехтом), здесь проводились университетские занятия и находилась публчная библиотека. Как и многие церкви мира, Кафедральный собор Кёнигсберга стал местом захоронения высокопоставленных лиц и выдающихся личностей.

Много разных страниц было в истории собора, но самое печальное событие связано с окончанием Второй мировой войны - здание церкви, не сильно разрушенное во время бомбардировок, очень пострадало от пожара. Долгие послевоенные годы сохранившиеся стены собора разрушались, кирпич растаскивался, от снесения руины спасло только то, что у стен церкви был похоронен философ И.Кант, которого очень уважали классики марксизма-ленинизма. Реставрационные и восстановительные работы начались с 1992 года, длились около 10 лет. И хотя собор восстановлен внешне не точно в том же виде, каким он был до войны, не говоря уже о внутреннем убранстве (о полном воспроизведении внутренней отделки речь и не шла, слишком дорого), но сейчас мы можем видеть не разруху, почерневшие кирпичи, как в некоторых других местах Калининграда, а красивое здание собора с очень интересным музеем и концертным залом внутри него.

Первый встреченный памятник на острове - это памятный камень с барельефом немецкого богослова и публициста, жившего в XIX веке, Юлиуса Руппа:

Камень установила внучка Ю.Руппа - Кете Кёльвиц, немецкая художница и скульптор, в 1909 году, в честь столетия со дня рождения деда. Камень установила внучка Ю.Руппа - Кете Кёльвиц, немецкая художница и скульптор, в 1909 году, в честь столетия со дня рождения деда.

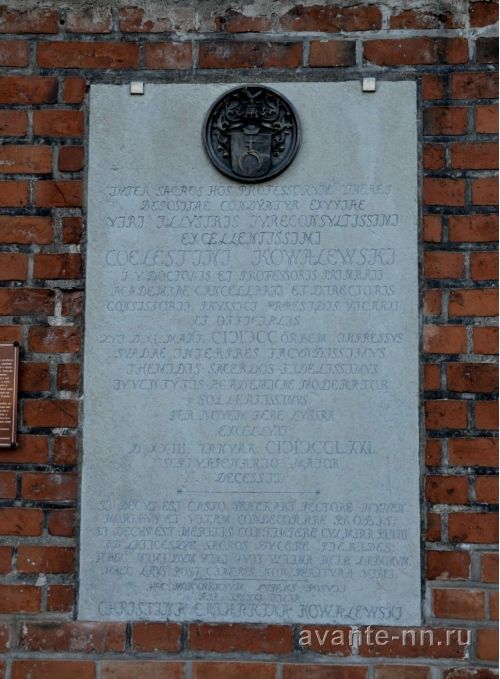

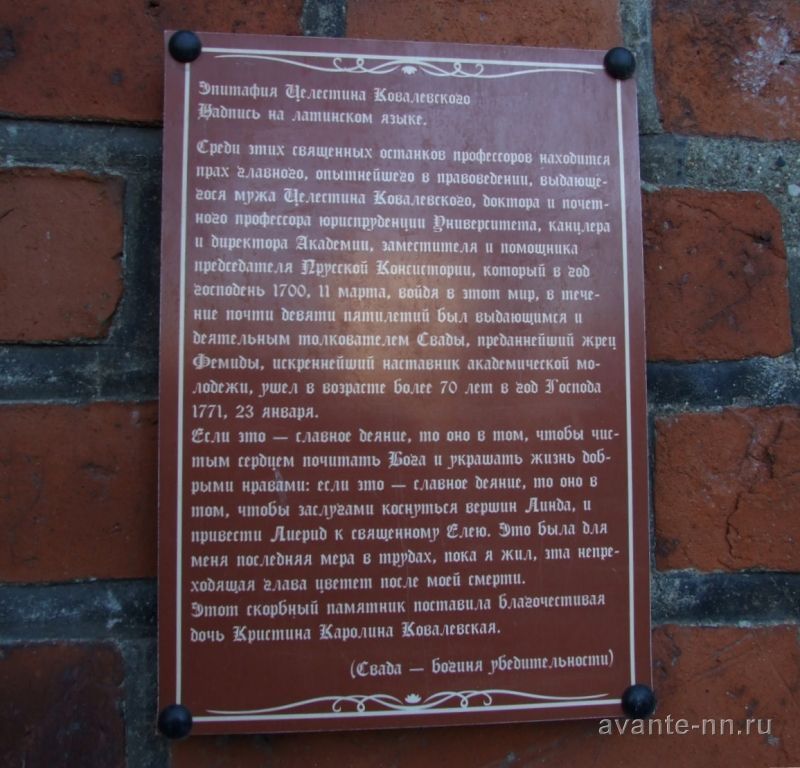

Обходя здание, нельзя не заметить многочисленные эпитафии, многие из них - XVI - XVII века:

С 1558 года у стен собора с северной стороны С 1558 года у стен собора с северной стороны

была устроена так называемая профессорская усыпальница, в которой хоронили профессоров Кёнигсбергского университета - Альбертины, ведь первое здание университета как раз располагалось на острове Кнайпхоф. К началу XIX века склеп с захоронениями учёных обветшал, его снесли, но многие эпитафии на стене собора сохранились до наших дней. была устроена так называемая профессорская усыпальница, в которой хоронили профессоров Кёнигсбергского университета - Альбертины, ведь первое здание университета как раз располагалось на острове Кнайпхоф. К началу XIX века склеп с захоронениями учёных обветшал, его снесли, но многие эпитафии на стене собора сохранились до наших дней.

На осторове Кнайпхоф, северо-восточнее собора, можно увидеть и памятник основателю Альбертины, создателю Прусского герцогства - герцогу Альбрехту, который после своей смерти в 1568 году был похоронен в Кафедральном соборе Кёнигсберга: На осторове Кнайпхоф, северо-восточнее собора, можно увидеть и памятник основателю Альбертины, создателю Прусского герцогства - герцогу Альбрехту, который после своей смерти в 1568 году был похоронен в Кафедральном соборе Кёнигсберга:

Данный памятник - копия работы скульптора И.Ф.Ройша, тот монумент стоял у одной из башен у Королевского замка Кёнисберга с конца XIX века, а после Второй мировой войны был утерян, остался только постамент. На уцелевшем постаменте в 2005 году на острове Кнайпхоф, к северо-востоку от собора, и установили копию памятника герцогу Альбрехту, авторы скульптуры - Ф. А. Морозов, А. Н. Шевцов. Данный памятник - копия работы скульптора И.Ф.Ройша, тот монумент стоял у одной из башен у Королевского замка Кёнисберга с конца XIX века, а после Второй мировой войны был утерян, остался только постамент. На уцелевшем постаменте в 2005 году на острове Кнайпхоф, к северо-востоку от собора, и установили копию памятника герцогу Альбрехту, авторы скульптуры - Ф. А. Морозов, А. Н. Шевцов.

К этому же северо-восточном углу Кафедрального собора вплотную примыкает и мемориал немецкого философа Иммануила Канта - Stoa Kantiana (могила Канта):

После своей смерти в 1804 году Иммануил Кант был погребён в профессорской усыпальнице (он был последним из похороненных в ней людей). Вскоре усыпальницу, как уже было сказано выше, снесли, сделав на том месте прогулочную аллею. В 1881 году над могилой Канта построили небольшую капеллу, а в 1924 году, к двухсотлетию со дня рождения философа, у северной стены собора был возведён этот надгробный портал с колоннами по проекту местного архитектора Фридриха Ларса: После своей смерти в 1804 году Иммануил Кант был погребён в профессорской усыпальнице (он был последним из похороненных в ней людей). Вскоре усыпальницу, как уже было сказано выше, снесли, сделав на том месте прогулочную аллею. В 1881 году над могилой Канта построили небольшую капеллу, а в 1924 году, к двухсотлетию со дня рождения философа, у северной стены собора был возведён этот надгробный портал с колоннами по проекту местного архитектора Фридриха Ларса:

При возведении капеллы в конце XIX века останки И.Канта разместили в специальной конструкции, состоящей из оловянного гроба, который вложен в металлический гороб, всё это накрыли базальтовой плитой и сверху установили надгробие. При возведении капеллы в конце XIX века останки И.Канта разместили в специальной конструкции, состоящей из оловянного гроба, который вложен в металлический гороб, всё это накрыли базальтовой плитой и сверху установили надгробие.

Потолок в портике на фоне других строгих, аскетичных деталей необычно ярок: Потолок в портике на фоне других строгих, аскетичных деталей необычно ярок:

Прогуляемся вдоль северной стены Кафедрального собора, Прогуляемся вдоль северной стены Кафедрального собора,

выйдем на аллею перед его главным фасадом и переместимся в противоположный конец острова, ближе к эстакадному мосту на Ленинском проспекте, перекинутому над островом Канта.

Вид в сторону Кафедрального собора: Вид в сторону Кафедрального собора:

Сейчас, глядя на это свободное пространство парка, довольно трудно вообразить, что в былые времена здесь всё было плотно застроено, на осторове Кнайпхоф было аж 14 улиц, а ширина самой узкой улицы на острове составляла всего 86 сантиметров! Тем не менее, на Острове был даже свой небольшой сад. Сейчас, глядя на это свободное пространство парка, довольно трудно вообразить, что в былые времена здесь всё было плотно застроено, на осторове Кнайпхоф было аж 14 улиц, а ширина самой узкой улицы на острове составляла всего 86 сантиметров! Тем не менее, на Острове был даже свой небольшой сад.

В послевоенные годы разрушенные во время бомбёжек дома разбирали и вывозили строительный материал в другие города Советского Союза, в результате тут остались практически только камни, обломки кирпичей. Позже, в 70-80-х годах прошлого века, подвалы, цокольные этажи домов засыпали землёй, остатки руин сравняли с землёй и разбили парк. В 1984 году на лужайках расставили больше 20 работ «известных мастеров изобразительного искусства второй половины XX века» (как написано на пояснительном стенде) и открыли Парк Скульптуры, сейчас это филиал Калининградского областного историко-художественного музея. Тема экспозиции широка и глобальна - «Человек и Мир». Как-то мне не очень понравился этот скульптурный парк((. Может быть, летом атмосфера в парке иная, да и не все работы я видела (знаменитую пантеру не нашла), но мне показалось, что эти скульптуры в месте, подобному ВДНХ смотрелись бы намного органичнее...

Кроме скульптур, Парк примечателен растениями, специально высаженными в этом месте - больше 1000 экземпляров деревьев и кустарников со всего света. Всё бы хорошо, но возле этих растений нет информации, как они называются и где произрастают, поэтому догадаться, что это парк-дендрарий, невозможно.

Пояснительных табличек около статуй и бюстов нет, есть лишь большой информационный стенд, стоящий в начале аллеи со стороны собора,

поэтому по некоторым произведеням на просторах интернета - путаница). Максима Горького (скульптор Ф. Федорин) узнать можно: поэтому по некоторым произведеням на просторах интернета - путаница). Максима Горького (скульптор Ф. Федорин) узнать можно:

А вот А.Блока (автор - Л.Терентьева) в комментариях к подобной фотографии в инернете называют и Пушкиным, и Лермонтовым: А вот А.Блока (автор - Л.Терентьева) в комментариях к подобной фотографии в инернете называют и Пушкиным, и Лермонтовым:

Пётр I как-то непривычно юн и худ, скульптор В Мокроусов: Пётр I как-то непривычно юн и худ, скульптор В Мокроусов:

Некоторые барельефы затерялись в зарослях деревьев - для кого они там?.. В общем, остались странные ощущения от этого Парка. Некоторые барельефы затерялись в зарослях деревьев - для кого они там?.. В общем, остались странные ощущения от этого Парка.

Возвращаемся к Кафедральному собору. Входной портал:

Понравилась дверь - как кованая: Понравилась дверь - как кованая:

За такой основательной дверью сразу у входа было тепло)). Видимо, многие люди, как и мы, решили посвящать эти холодные дни визитам в музеи, посетителей было много, в кассу стояла очередь. Стоимость билетов можно посмотреть на сайте http://sobor-kaliningrad.ru/rus.html - сразу не видно, нужно нажать на стрелочку, где написано "Ниже размещена информация для посетителей". За такой основательной дверью сразу у входа было тепло)). Видимо, многие люди, как и мы, решили посвящать эти холодные дни визитам в музеи, посетителей было много, в кассу стояла очередь. Стоимость билетов можно посмотреть на сайте http://sobor-kaliningrad.ru/rus.html - сразу не видно, нужно нажать на стрелочку, где написано "Ниже размещена информация для посетителей".

На первом этаже висят исторические фотографии, на которых можно увидеть, как выглядел собор до восстановления:

А это один из двух медведей-щитодержателей, ставших символом острова Кнайпхоф, которые когда-то стояли у местной ратуши, а сейчас охраняют вход в органный зал собора: А это один из двух медведей-щитодержателей, ставших символом острова Кнайпхоф, которые когда-то стояли у местной ратуши, а сейчас охраняют вход в органный зал собора:

Также на первом этаже Кафедрального собора сейчас находятся две часовни - евангелическая и православная. Также на первом этаже Кафедрального собора сейчас находятся две часовни - евангелическая и православная.

Для начала осмотра музея нужно подняться на второй этаж, лестница расположена в такой башенке:

Лестница ну очень узкая, вдвоём, да в зимней одежде, разойтись можно с трудом: Лестница ну очень узкая, вдвоём, да в зимней одежде, разойтись можно с трудом:

На втором этаже в холле висит схема-карта Кёнигсберга в 1613 году, слева изображены печати трёх его городов - Альтштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа:

Почти во всех помещениях музея стоят макеты Кёнигсберга в разные исторические эпохи, начиная от укреплённых поселений пруссов в IX -X веках, Почти во всех помещениях музея стоят макеты Кёнигсберга в разные исторические эпохи, начиная от укреплённых поселений пруссов в IX -X веках,

до макетов средневековых городов в границах крепости и Кёнигсберга накануне Второй мировой войны. до макетов средневековых городов в границах крепости и Кёнигсберга накануне Второй мировой войны.

Самый интересный мини-город находится в зале, посвящённом истории острова Кнайпхоф. В большом застеклённом кубе - дома, церкви, река с плывущими по ней корабликами, мосты и улицы, по которым едут машины и трамваи, всё сделано очень правдоподобно: Самый интересный мини-город находится в зале, посвящённом истории острова Кнайпхоф. В большом застеклённом кубе - дома, церкви, река с плывущими по ней корабликами, мосты и улицы, по которым едут машины и трамваи, всё сделано очень правдоподобно:

Маленьких человечков бы ещё расставить)). Маленьких человечков бы ещё расставить)).

В центре - остров Кнайпхоф, окружённый руквами Прегеля, как раньше называли нынешнюю Преголю, на острове - Кафедральный собор, главная улица Острова - Langgasse, остальные узенькие улицы и стоящие тесным рядами дома: В центре - остров Кнайпхоф, окружённый руквами Прегеля, как раньше называли нынешнюю Преголю, на острове - Кафедральный собор, главная улица Острова - Langgasse, остальные узенькие улицы и стоящие тесным рядами дома:

Королевский замок (во время бомбёжек был сильно повреждён, но в основном здание уцелело, к сожалению, его не сохранили и взорвали в 1967 году): Королевский замок (во время бомбёжек был сильно повреждён, но в основном здание уцелело, к сожалению, его не сохранили и взорвали в 1967 году):

Кроме большого макета города, в маленьком по площади помещении уместился настоящий краеведческий музей, в экспозиции которого можно увидеть множество предметов быта, старинных вещей, найденных на Острове. Кроме большого макета города, в маленьком по площади помещении уместился настоящий краеведческий музей, в экспозиции которого можно увидеть множество предметов быта, старинных вещей, найденных на Острове.

Ещё более весомые в прямом смысле осколки прошлых столетий можно увидеть во многих местах музея, в основном на подоконниках, - фрагменты кирпичей, украшений зданий и т.д.: Ещё более весомые в прямом смысле осколки прошлых столетий можно увидеть во многих местах музея, в основном на подоконниках, - фрагменты кирпичей, украшений зданий и т.д.:

Понравилось, что в музее хорошее информационное сопровождение экспонатов, около каждого стенда - подробное описание. Если ходить и всё-всё внимательно читать, то, наверное, и за целый день не успеешь посмотреть этот музей. Понравилось, что в музее хорошее информационное сопровождение экспонатов, около каждого стенда - подробное описание. Если ходить и всё-всё внимательно читать, то, наверное, и за целый день не успеешь посмотреть этот музей.

Пронзительные фотографии - до войны и после неё, город, которого нет... Пронзительные фотографии - до войны и после неё, город, которого нет...

Разрушения города были поистине колоссальны, ведь в центре Кёнигсберга было повреждено 90% зданий, смотреть на эти снимки очень грустно. Разрушения города были поистине колоссальны, ведь в центре Кёнигсберга было повреждено 90% зданий, смотреть на эти снимки очень грустно.

Продолжение осмотра - в зале «Возрождение из руин», в котором рассказывается о самом Кафедральном соборе.

Представлены найденные при восстановлении собора предметы быта, архитектурные детали: Представлены найденные при восстановлении собора предметы быта, архитектурные детали: Довоенные фотографии внутренних интерьеров собора: Довоенные фотографии внутренних интерьеров собора:

История собора неразрывно связана с историей крепости Кёнигсберг, с историей Тевтонского ордена. В этом зале - ещё один макет города, на котором показана организация фортикационно-оборонительных сооружений средневековой крепости: История собора неразрывно связана с историей крепости Кёнигсберг, с историей Тевтонского ордена. В этом зале - ещё один макет города, на котором показана организация фортикационно-оборонительных сооружений средневековой крепости:

Основательные ножки у стола и подоконник с обломками истории: Основательные ножки у стола и подоконник с обломками истории:

Образец котты - парадного одеяния барона из Восточной Прусии (XIII - XIV вв): Образец котты - парадного одеяния барона из Восточной Прусии (XIII - XIV вв):

И другие рыцарские одеяния и доспехи, а также щиты, гербы, флаги: И другие рыцарские одеяния и доспехи, а также щиты, гербы, флаги:

Двигаемся дальше и по резной лестнице поднимаемся на следующий этаж: Двигаемся дальше и по резной лестнице поднимаемся на следующий этаж:

Витражи в соборе очень красивые, воссозданы по историческим фотографиям: Витражи в соборе очень красивые, воссозданы по историческим фотографиям:

На третьем этаже - множество книг на полках библиотеки:

Здесь находится Валленродтская библиотека, вернее, современная копия. История создания ункальной коллекции связана с именем канцлера Мартина фон Валленродте и его сыном. Канцлер собрал очень внушительную для XVII века коллекцию фолиантов (более 2 тысяч книг и манускриптов, причём это было второе собрание книг Валленродта, а первая библиотека погибла вместе с его сгоревшим домом) и подарил её городу. Сын Валленродта Эрнст Иоганн пополнил собрание отца не только книгами, но и картинами, скульптурам, антиквариатом, монетами, привозимыми им из своих путешествий по Европе и Северной Америке. С середины XVII века эти культурные сокровища хранились в помещениях Кафедрального собора, не использовавшихся для нужд самого храма. Библиотекой активно пользовались студенты и преподаватели Альбертины, с конца XVII века она стала публичной. Здесь находится Валленродтская библиотека, вернее, современная копия. История создания ункальной коллекции связана с именем канцлера Мартина фон Валленродте и его сыном. Канцлер собрал очень внушительную для XVII века коллекцию фолиантов (более 2 тысяч книг и манускриптов, причём это было второе собрание книг Валленродта, а первая библиотека погибла вместе с его сгоревшим домом) и подарил её городу. Сын Валленродта Эрнст Иоганн пополнил собрание отца не только книгами, но и картинами, скульптурам, антиквариатом, монетами, привозимыми им из своих путешествий по Европе и Северной Америке. С середины XVII века эти культурные сокровища хранились в помещениях Кафедрального собора, не использовавшихся для нужд самого храма. Библиотекой активно пользовались студенты и преподаватели Альбертины, с конца XVII века она стала публичной.

К началу Воторой мировой войны в библиотеке Валленродта хранилось более 20 тысяч книг и рукописей. Какую-то часть собрания удалось спасти, много книг сгорело во время бомбёжек и пожара, многое было разграблено. В настоящее время только 291 книга XVI - XVIII веков из той, Валленродтской библиотеки, хранится в библиотеке Калининградского университета, также экземпляры из бывшего собрания есть в библиотеках польского Торуня, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, часть из уцелевших книг наверняка находится в частных коллекциях.. К началу Воторой мировой войны в библиотеке Валленродта хранилось более 20 тысяч книг и рукописей. Какую-то часть собрания удалось спасти, много книг сгорело во время бомбёжек и пожара, многое было разграблено. В настоящее время только 291 книга XVI - XVIII веков из той, Валленродтской библиотеки, хранится в библиотеке Калининградского университета, также экземпляры из бывшего собрания есть в библиотеках польского Торуня, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, часть из уцелевших книг наверняка находится в частных коллекциях..

Современные мастера-резчики по дереву воссоздали библиотеку по сохранившимся документальным фотографиям - точно так же, как в XVII веке её выполнил известный краснодеревщик Исаак Рига. Современные мастера-резчики по дереву воссоздали библиотеку по сохранившимся документальным фотографиям - точно так же, как в XVII веке её выполнил известный краснодеревщик Исаак Рига.

В соседнем зале можно увидеть старинные монеты и печати: В соседнем зале можно увидеть старинные монеты и печати:

Масонские печати и символы: Масонские печати и символы:

Ден.знаки нового времени: Ден.знаки нового времени:

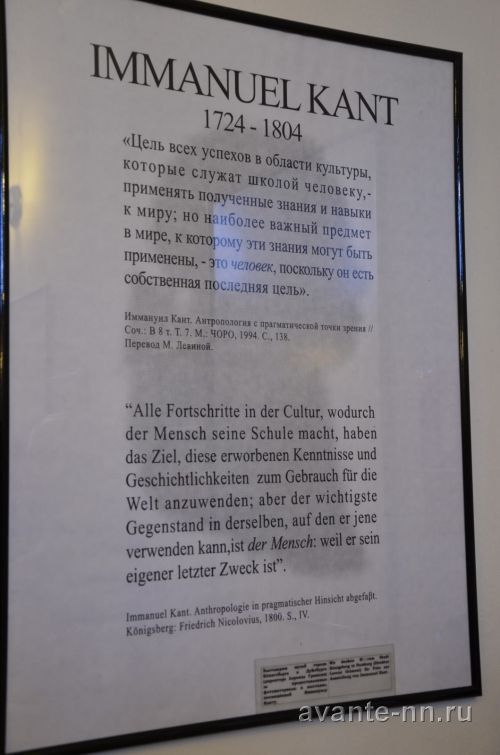

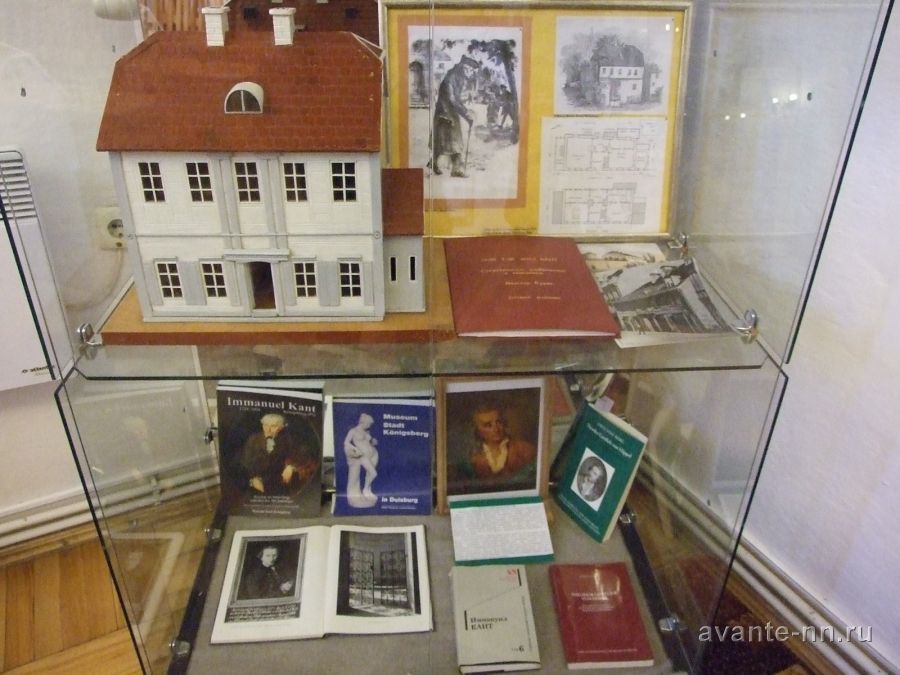

И нам осталось посетить ещё одну часть музея, которая посвящёна жизни Иммануила Канта.

Если с философией Канта многие из нас хоть немного, но знакомились при изучении соответсвующего предмета в вузах, то о его жизни вряд ли известно кому-то, кроме специалистов по его творчеству. А жизнь и судьба философа, оказывается, во многом была необычной - взять хотя бы тот факт, что он ни разу не выезжал из своего родного Кёнигсберга. Также интересно, что вся его жизнь была подчинена строгому расписанию и регламенту, Кант вставал и ложился спать всегда в одно и то же время, так же и все другие его ежедневные дела совершались в опредлённое время, по одному и тому же распорядку, это был такой человек-пунктуальность. Если с философией Канта многие из нас хоть немного, но знакомились при изучении соответсвующего предмета в вузах, то о его жизни вряд ли известно кому-то, кроме специалистов по его творчеству. А жизнь и судьба философа, оказывается, во многом была необычной - взять хотя бы тот факт, что он ни разу не выезжал из своего родного Кёнигсберга. Также интересно, что вся его жизнь была подчинена строгому расписанию и регламенту, Кант вставал и ложился спать всегда в одно и то же время, так же и все другие его ежедневные дела совершались в опредлённое время, по одному и тому же распорядку, это был такой человек-пунктуальность.

Ангел парит над первым залом музея Канта: Ангел парит над первым залом музея Канта:

Бюст и посмертная маска Канта:

На этом посещение музея Кафедрального собора мы завершили. В органный зал не попали - там в это время шёл концерт. Музей очень понравился, единственное - почему-то не нашли гардероба (хотя по идее он должен быть, ведь, приходя на концерт, люди должны же снимать верхнюю одежду), ходить по музею было жарковато, в соборе очень тепло. На этом посещение музея Кафедрального собора мы завершили. В органный зал не попали - там в это время шёл концерт. Музей очень понравился, единственное - почему-то не нашли гардероба (хотя по идее он должен быть, ведь, приходя на концерт, люди должны же снимать верхнюю одежду), ходить по музею было жарковато, в соборе очень тепло.

На обратном пути к Рыбной деревне обошли собор с другой стороны, где увидели ещё один макет - с наиболее значимыми городскими зданиями Кёнигсберга, в центре - Королевский замок:

и каменный крест и камень - видимо, остатки бывших захоронений: и каменный крест и камень - видимо, остатки бывших захоронений:

Источники, использованные при написании рассказа:

-Кафедральный собор в Калининграде - http://sobor-kaliningrad.ru/rus.html

-Русские Помпеи Кёнигсберга... http://www.rudnikov.com/article.php?ELEMENT_ID=16930

-Парк Скульптуры - http://www.westrussia.org/index.php/filialy-muzeya/item/11

-Гербы Кенигсберга Калиниграда - http://www.klgd.ru/city/history/almanac/a5_28.php

-Кнайпхоф. Историко-культурное исследование - http://www.tuwangste.ru/research/kniephof

-«Остров Центральный в Калининграде переименовали в остров Канта» - http://www.interfax.ru/russia/503562

Поблагодарить можно разными способами

1. Поискать дешевый билет на самолет

2. Прицениться и забронировать номер

Сервисы проверенные, мы сами ими пользуемся в путешествиях.

|